| ●太陽光の利用 |

| 今回、私が大きく提案したいのが太陽光の利用についてです。一日の生活の中でもったいないと思う電気は、昼間なのに室内で蛍光灯などの照明器具をつける事ではないでしょうか。 日中、室内で証明機器を使う理由は ・日光が入ってこない為 ・日光があたると、クーラーが効きにくいから といった理由からがほとんどだと思います。 この点を解消する為に私がかんがえたのが、光ファイバーを用いた太陽光による照明です。光ファイバーは通信というイメージがあります、光を伝えるという事に関して大きな役割を果たします。 |

|

| 図5.イメージ |

| 図6.光ファイバーの転送理論の概要 |

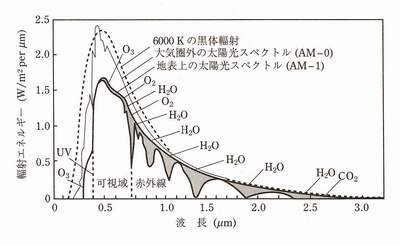

| では、実際どのくらいの光が伝えられるのかをかんがえて見ます。太陽を6000Kとしての黒体放射を考えます。黒体放射とは、理化学辞典(岩波書店)によると「黒体放射とは、黒体から放出される熱放射。黒体を実現する空洞内では空洞の壁が一定温度に保たれる限り、平衡状態が成り立ち、空洞の小孔はその温度に相当する黒体放射の放出表面となる。」とあります。わかりやすく言うと、太陽光というのはさまざまな波長の光を持ち合わせているので、それぞれの波長がどれだけのエネルギーを持っているかという事です。 |

|

| 図7.6000Kの黒体放射 |

| この図によると、地表まで来たときに可視光線部のエネルギーは全体の約30%であるとわかります。どうして可視光線部だけ考えるかというと、太陽光を光ファイバーで転送して照明に使おうとする場合、2つの要素を取り除かないと実用性が無いと考えます。第一点目が、紫外線です。紫外線は現在皮膚ガンとの関連も取りざたされているもので、照明として常時あたり続けるのも問題です。第二点目が赤外線です。赤外線をあてると、夏場に太陽光が入ってきたばかりにクーラーが効かないという事になってしまいます。よってこの二つは取り除くのが好ましいという結論に達しました。 |

| では、どのようにして赤外線、紫外線を取り除くかを考えた結果、収差を利用するのがコスト的に一番実用性が高いという結論に達しました。 |

|

| 図8.色収差 |

| 図を見てわかると思いますが、受けた太陽光を凸レンズに通す事でスペクトルが生じます。この時、紫外線は内側、赤外線は外側を通るのでこれを利用して二つの部分を取り除けます。 |

| ここで、実際どのくらいの明るさになるかを実験してみました。工学部 知能生産システム工学科の建物の一階は、光があたらずに薄暗くて有名ですが、ここと野外で太陽電池を用いて同じ時間に起電力を測定しました。 |

| 図9.知能生産システム工学科 一階 |

| 結果は、一階は0.2V、外は2.2Vでした。一階は太陽の光があたっていないので0.2Vは自然光です。 |

| では、この外の光を光ファイバーで取り入れた場合を考えて見ます。紫外線、赤外線を取り除くので、光のエネルギーは上記の黒体放射のグラフより30%低下します。3M製のライトファイバーを使用するとして、入射角が30度の場合の全反射の効率は97%になるそうです。 これより 2.2×0.3×0.97=0.6402 つまり、自然光との比は約1:3になります。 |

|

| 図10.ファイバーに光を取り入れた場合のイメージ |

| 上の図は、凸レンズの直径を1.5m、ファイバーへの入射角を30°、ファイバーの径を5cmとして、20本使用した場合を想定した場合のイメージ写真です。一本のファイバーに一つの凸レンズから入射させて、多くのレンズを使用するというやり方でもいいのですが、その場合コストがかかるのでレンズは一個にしてファイバーを回転するという方法を取り入れました。メリットはコスト的なものだけでなく、膨大なエネルギーを一個が受けず分散するために放出部が高温になりにくいという事があげられます。 |

|

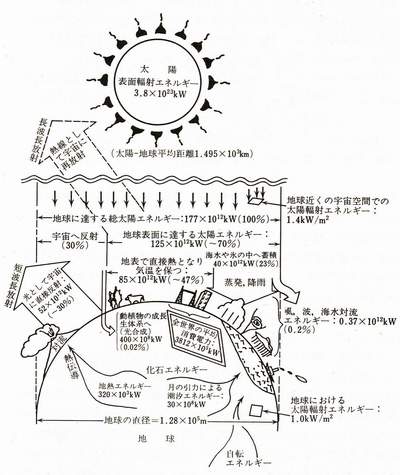

| 図11.太陽エネルギー |

| 図7を見てわかりますが、地球における太陽放射エネルギーは1.0KW/m2となりいかに膨大であるかがわかります。 |

| 図12.ファイバー導入後(予想) |

| 上記の条件下で、どのくらい知能生産システム工学科 一階が明るくなるかを計算して、シュミレーションしてみるとこのようになるようです。 |